日本記念日協会に登録されている今日・9月23日の記念日に「お墓参りの日」があった。

由緒を見ると、全国の石材店・石材関連業者で組織される一般社団法人日本石材産業協会(*1)が制定したもので、お盆(おぼん)や春と秋の彼岸などにお墓参りをすることで、先祖代々に手を合わせる日本らしい文化を絶やすことなく未来へとつなげていきたいとの思いが込められているそうだ。日付は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことが趣旨とされ、国民の祝日に定められている「秋分の日」としたようだ。

一般に「盆」、また、「お盆」と呼ばれているのは、仏教用語の「盂蘭盆」の省略形で、太陰太陽暦である和暦(天保暦など旧暦という)の7月15日を中心に日本で行なわれる、祖先の霊を祀る一連の行事であり、 日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事である。

盂蘭盆はサンスクリット”avalambana”の転訛した”ullambana”の音写(ウランバナ)とされ、倒懸(とうけん)とも言われ、それは、頭を下にして足を吊られた、「逆さ吊りの苦しみ」を意味していて、『盂蘭盆経』によると、釈迦の十大弟子で神通力第一といわれる目連(摩訶目犍連)が餓鬼道に落ちた母の倒懸の苦しみを救おうとして、釈迦の教えに従って祭儀を設けて三宝に供養したことが起源であると説かれてきた。

しかし、最近ではこれを否定して,盂蘭盆の原語はイラン語系の死者の霊魂を意味する“urvan”であり,霊魂の祭祀(さいし。神々や祖先などをまつること。祭典。祭儀。まつり。)と同時に収穫祭でもあったウルバンという祭祀が,イラン系ソグド人の中国進出とともに中国に伝えられ,畑作農業地帯の収穫祭として中元と結合したもので、仏教徒が自恣(じし)の日を中元に結びつけたことによって、今日に伝わる盂蘭盆会の原型が成立したとする説が出ているようだ(ここ参照)。

中元(ちゅうげん)は、道教に由来する年中行事で、三元の1つで、もともと旧暦の7月15日に行われていたが、現代の日本では新暦の7月15日または8月15日に行われている。

日本では、盂蘭盆会は神道と習合し、お盆の行事となった(日本の仏教参照)。江戸時代には、盆供(先祖への供物)と共に、商い先や世話になった人に贈り物をするようになり、この習慣を特に中元と呼ぶようになった。

お盆は、伝統的には旧暦7月15日にあたる中元節の日に祝われたが、日本では明治6年(1873年)1月1日のグレゴリオ暦(新暦)採用以降、以下のいずれかにお盆を行うことが多いようだ。

1.旧暦7月15日(旧盆) - 沖縄・奄美地方など

2.新暦7月15日(もしくは前後の土日) - 東京・横浜・静岡旧市街地、函館、金沢旧市街地など。

3.新暦8月15日(月遅れの盆。2.の地方では旧盆とも) - ほぼ全国的.

現在では1 や2 など一部の地域を除いて、3.の月遅れ開催が殆どのようである。私が住んでいる神戸(関西)も「月遅れ」の盆で、盆期間は8月13~16日である。

現代では、一般的に「お盆とは、年に一度祖先の霊が私たちのもとに帰ってくる期間」とされ、13日には、<ahref=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%8E%E3%81%88%E7%81%AB<b>迎え火を焚いて祖先が迷わず家に来られるようにしてお迎えし、戻ってきた祖先の霊の供養をする。やがてお盆の期間が過ぎると16日には送り火を焚いてお送りをする。この風習がお盆の風習として定着している。私たちの宗派では、盆期間中、お寺(菩提寺)で作ってもらった先祖供養のため卒塔婆を盆期間は家の仏壇に祀り、15日にはお寺へ持って行き、追善供養をしてもらったのち、お寺の玄関先で燃やしている。地域、宗派によっていろいろあるだろうがこのような盆期間の一般的な行事は全国的な風習を参照されるとよい。

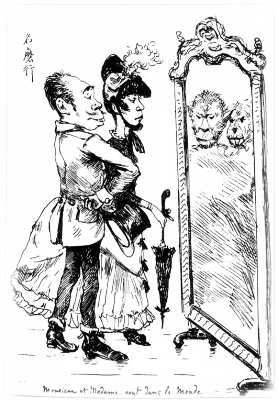

日本の文化や歴史に残るお盆・先祖の供養や神事は、イギリス海兵隊の艦隊に随行して来日したJ.M.W. Silverが、1867年イギリスで発行した、『Sketches of Japanese manners and customs』(『日本の礼儀と習慣のスケッチ』)という本に幕末期のお盆として掲載されている。冒頭の画像がそれである。この画の拡大図は同志社大学 貴重書デジタルアーカイブで見れる。以下で45番目のページを見られるとよい。

同志社大学 貴重書デジタルアーカイブ Sketches of Japanese manners and customs

「暑さ寒さも彼岸まで」とは良く聞く慣用句であるが、彼岸は昼と夜の長さが同じになる季節の区切りであり、平均気温に例えると、3月の春の彼岸は概ね11月下旬から12月初めの気温、9月の秋の彼岸は概ね5月末から6月上旬の気温とほぼ同じであり、それぞれ秋から冬への過渡期の晩秋、春から夏への過渡期の初夏の平均気温と等しくなる。つまり、厳しい冬の寒さも、厳しい夏の残暑も、春分の日や秋分の日を境に目処がついてくるということからこう呼ばれるようになったようだ。

お彼岸は雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)であり、この期間に行う仏事を彼岸会と呼んでいる。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶらしい。なぜ走りというのかは以下参考の*3の「秋の彼岸について」を参照)。

こちらの岸「此岸(しがん)」は、「煩悩(迷い)」の世界であり、かなたの岸の「彼岸(ひがん)」は「悟りの境地」、「お彼岸」の行事の本来の意味は、「悟りの境地」=「極楽浄土」へ到達することを願って行われるものである。

俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟り,の境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜」を1日に1つずつ修める日とされている。

この彼岸という行事も、元々浄土思想に由来し、西方浄土を希求する中国の念仏行事であったものが、日本仏教において、先祖崇拝の行事になった。

彼岸会の「彼岸」は、「日願(ひがん)」から来ているとも言える。日本に限らず古来から、太陽や祖霊信仰は原始宗教,の頃からつきもののようである。

農耕民族の日本人は、この春分一週間を古来よりとても大切な日とし、春は豊穣を祈り、秋は収穫を感謝。作物を育てる太陽に、自分たちを守る先祖に、自然界すべてに感謝してお供え物をお供えしていた。このような経緯からこの彼岸会もお盆同様に日本における祖霊信仰という土壌を考えることができる。

日本ではこの彼岸会について、『日本後記』の中に次の如くのべている。

「大同元年(八〇六)三月辛巳に、崇道天皇光仁天皇の子早良(さわら)親王のために諸国国分寺の僧をして春秋二仲月別七日、金剛般若経を読ましむ」・・・と。

大同元年は五月十八日改元しているから延暦二十五年(八〇六年)となる。早良親王は光仁天皇、桓武天皇の弟である。七八五年崇道天皇と追号されている。お彼岸の行事はこれより前から行われたと思われるが、文献上ではこの日本後記の説を始めとしているようだ。、この時の彼岸会の目的は、無実の罪によって亡くなった崇道天皇を供養するというものであった。つまり、この当時からお彼岸には死者を供養する習慣があったといえる。崇道天皇のこの辺の事情は、以下参考*3:「彼岸の起源・由来~ひとりの怨霊を鎮めるために」を見られるとよい。

俳句の 季語などでは、単に彼岸といえば「春の彼岸」を指し、「秋の彼岸」は特に「秋彼岸」とか、「後(のち)の彼岸」といっている。これは農作業の始まる季節の「春の彼岸」の方が、特に重要だったからだったからだろう。「秋の彼岸」を過ぎると、季節は「短夜」(みじかよ。4のここ参照)から「夜長」(* ここ参照)へと移っていく。

どんな人間にも必ず先祖はいる。しかもさかのぼれば無数の先祖がいて、その血がどんなに薄くなっても子孫の一人である自分に流れていることは否定できまないだろう。

お墓は、大切だった亡き人やご先祖さまを供養するところである。祈りの象徴であると同時に、お参りする人にとっては精神的な拠りどころであり、連綿と受け継がれてきた命のつながりを身近に感じさせてくれるところでもある。つまり、お墓参りをして先祖供養をすることは、自分をこの世にあらしめてくれた(生かさせて頂いた)全ての人に感謝するということにもなるのであるが・・・。

かつてお墓は、集落の近くの山あいや、一族の屋敷のすぐ隣などにあったことから、人々にとってお墓参りは日常の生活の一部であった。それが時代とともに生活から切り離され、仕事が忙しいとか、お墓が遠いのでそうそう行けないとか、年に数回行くお墓参りに変わってきた。現在、お墓参りの時期として一般に行われるのは、お盆や春秋のお彼岸、故人の命日、正月、年忌法要などくらいであろう。

ところで、人が亡くなった時の葬儀あり方が最近はずいぶんと変わってきたようだ。ここ数年、参列者が少ない規模の小さなお葬式が増えていると聞く。

第一生命経済研究所が2012年に実施した調査では、「身内と親しい友人だけでお葬式をしてほしい」と回答した人が30.3%、「家族だけでお葬式をしてほしい」と考える人が33.1%おり、合わせて6割以上が、家族を中心としたお葬式を希望していた。一方で、「従来通りのお葬式をしてほしい」と考える人はわずか9.0%にとどまったとう。以下の第一生命経済研究所のデーター参照。

「葬儀の参列者を日本とアジア諸国で比較する」 - 第一生命保険

バブル景気の時代には一般的な葬儀でも参列者は優に100人を超えたといわれる。しかし、そのほとんどは遺族の仕事関係の人たちで個人とは直接面識もない人たちであった。そのため、そのころの葬式は、慣習やしきたりに従った社会的な儀式にならざるを得なかった。遺族は仕事関係など義理で参列する人たちの世話に忙しく、個人とゆっくりお別れするゆとりがなかったとといった経験を持つ人は少なくないだろう。

調査の結果は、そんな従来の葬式のあり方へのアンチテーゼでもあるのだろう。

しかし、費用面では、決して、身内だけでの少人数の家族葬の方が費用負担が少ないとは限らないようだ。香典が入らないので、葬儀費用のほぼ全額が遺族の自己負担となるからだ。

それでも、義理や世間体を重視するのではなく、故人と親しい人だけで送りたいと、家族葬を選ぶ人がふえているようだ。私なども同様の考え方であり、自分の葬儀は、身内だけのこじんまりとした家族葬をしてもらおうと思っているが、家人も同意見であり、これはすでに子供たちにも話してある。

また、お墓の事情も多様化しているようだ。

土。日の新聞チラシなど見ていると、その中に霊園の案内チラシも必ずと言うほど見受けられる。特にお彼岸近くの日には数枚折り込まれているこの頃である。

これは霊園に関する需要があるのか、需要を創造しているのか不明であるが、都市を中心として霊園開発が相次いでいるようである。

霊園産業、墓石産業界の売り込みの激しい売り込み競争が見られる。

前にこのブログ9月9日の記念日「知恵の輪」の日でも書いたところだが、日本では少子化・高齢化の中、総人口が減少するなかで、高齢化率は上昇し、いわゆる「団塊の世代」(昭和22(1947)~24(1949)年に生まれた人)が65歳以上となる2015(平成27)年、つまり、今年には国民の4人に1人が65歳以上という高齢化社会に突入した。その中で65歳から74歳までの前期高齢者の比率と、75歳以上の後期高齢者(後期高齢者医療制度対象者)の絶対数がまもなく(2020年頃)入れ替わる更なる「超高齢社会」に入るが、一方、日本の総人口は、2050(平成62)年には1億人を、2060(平成72)年には9,000万人を割り込むことが予想されている。そして、このとき(2060年)には、高齢化率は39.9%に達し、2.5人に1 人が65歳以上。内、75歳以上人口が総人口の26.9%となり、4 人に1 人が75歳以上の社会となるのである(以下参照)。

第1章 高齢化の状況(PDF形式:501KB) - 内閣府

このことは、団塊の世代がこの世を去るまでの今後30 年間ほどまでは死亡数は増加の一図をたどるということになるのである。言い換えれば、お墓の需要が増えるということが予測され、今の霊園・墓石産業界等の競争激化を生んでいるのだろう。

同時に、全体的には人口の減少傾向の中、都市への人口集中度は増加している。これは過疎地域等での無縁仏の増加、寺院の檀信徒の減少による墓苑・寺院の衰退にもつながっている。一方都会では墓苑土地の確保が困難になる。そのことは墓地への認識の変化と経済のグローバル化による自由市場経済の拡大と共に新しい墓地・墓石の形態が出てくる一因ともなっているようだ。

○寺院の地下や、屋上を利用する墓地○納骨堂(ロッカー式)形式墓地○壁墓地・プレート型墓地○両家、夫婦墓○永代供養墓、有期限の墓、それに○散骨など・・・。

人は生まれたからには必ず死を迎える。死んだ後「自分がどのように処置されるか」、墓地墓苑を訪れたときなど「自分の死後の空間は・・・拠り所は・・?」と考えるのであろうか。

お墓を持たない世帯は生前に自分のお墓を建てたいという気運が最近高まっているようだ。生前のお墓の建立は寿陵といって縁起がいいと旧来よりいわれていた。最近では単に縁起がよいということだけでなく「子供に負担をかけたくない」「子供はあてにならない」「終の安住地は自分らしく」等の理由でお墓を購入している人が増えているという。そして、今年から相続税の節税対策にもなると、墓石業者などが触れ込んだことが背景の1つとしてあるのかもしれない。

第一生命保険が家庭内祭祀の実態を2012年に 20歳以上84歳以下の全国男女765人を調査調査対象調査した結果、「戦後、核家族化や少子化で死者祭祀の担い手である「家」が変容したことに加え、生まれた土地で一生を終えるライフスタイルが主流でなくなったこと、地域共同体が変質したことから、葬送儀礼や祭祀財産としての墓のかたちが多様化している。

しかし一方で、「年に1,2回墓参りをしている」「先祖や亡くなった肉親の霊を祭る」惑い霊的行動の実施率は高く、遺された人が大切な死者を追慕する行為は衰退していないといえる。また、初詣やお札・お守りを持つなど、多くの日本人は、特定の宗派の信仰とは別の次元で宗教的な行動を行っている。」・・・という。以下参照。

NOTES 「宗教的心情としきたりの関連」 - 第一生命保険

このような結果を見ても、これまでのやり方のお葬式では、義理で参列する弔問客の応対に追われ、故人とゆっくりお別れできないという不満や、お仕着せのお葬式のあり方に疑問を抱く遺族も増え、こうした不満が「家族だけで葬儀をしたい」という意識にもつながっているようだ。

しかし、日本のお墓は、子々孫々での継承を前提としているところに特徴があるが、昨今の、少子化、非婚化、核家族化が進み家制度も崩壊したなか、継承者のいない家庭が増えている。たとえ、子孫がいても遠く離れて暮らしていれば、頻繁にお墓参りするのは不可能であり、実際に、墓や祭祀 の継承が困難になった無縁墓の増加が全国各地で問題となりつつある。

事実、私の住んでいる神戸市の市営の鵯越墓園(同市北区。*5また、ここ参照)は、東洋一の規模を誇るといわれているが、私の墓の横に並んである墓も長らく墓参者がなく荒れ放題となっており、今年の盆には市の連絡先を求める札が置かれていた。また、同墓園でも少子高齢化による後継者の不在などで、墓を撤去し、寺などに遺骨の管理を任せる永代供養に切り替える動きが広がっているという(*6参照)。

このような状況の中で、将来的には人口が確実に減少していくことによる無縁仏の増加が一番に気にかかることではある。

死の迎え方や葬送の選択肢が増えた背景には「終活という言葉が流行し、人生の締めくくり方を元気なうちに考え、準備しておこうという気運が中高年の間で高まっている。しかし死は当人だけの問題ではなく、死者を取り巻く家族や友人、ひいては誰もが死にゆくという意味では、社会全体の問題なのである。ところが終活は、「私の死」という視点が大きくクローズアップされ、「大切な人の死」を体験する遺族への配慮が二の次になっている。

地域の人たちが総出で葬儀を手伝い、亡くなった順番に集落の墓地に土葬されるのが当たり前だった時代には、家族の有無にかかわらず、自分の死後に不安を持つ人は少なかったはず。しかし、今では、死の迎え方や葬送の選択肢が増え、さまざまな情報が飛び交う反面、「どんな葬送がいいのか」「誰がやってくれるのか」という不安が増大してきたのは、持ちつ持たれつの互助関係が消滅し、社会の無縁化が進んできたからに他ならないだろう

歳を取り体が弱り、介護が必要になったり、死を迎えたりすれば、どんなに事前準備をしていても、自分で実行することができない以上、自分の思いを理解してくれる人に代行してもらうしかない。人生の終焉(しゅうえん)を考えることは、家族やまわりの人との関係を見直すきっかけにもなるという意味で、終活は、自分が自立できなくなったときに誰かに任せられる関係を築く「結縁」活動だともいえるようだ。私も後期高齢者となり、今は、そのようなことに考えを巡らせながら、その準備をしているところである。少なくとも、死ぬ間際になって、あれをしていなかった・・などといった悔いは残らないようにだけはしておきたい。

私のお墓の前で 泣かないでください

そこには私はいません 眠ってなんかいません

千の風に

千の風になって

あの大きな空を

吹きわたっています

NHK2006 年紅白歌合戦で秋川雅史が歌った「千の風になって」。

この詩は「私は死んだのだけれど、いまは風になって元気に大空を吹きわたっている。だから安心してほしい、そんなに嘆かないでほしい、といった詩なのだが、私もそのようにありたい。

千の風になって 秋川雅史 - YouTube

参考

*1:日本石材産業協会

http://www.japan-stone.org/

*2:石屋さんの豆知識 目次 - 原産業

http://www.harasangyo.co.jp/reader/reader.html

*3:彼岸の起源・由来~ひとりの怨霊を鎮めるために・・・: 今日は何の日

http://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2007/09/post_7bf3.html

*4:「きごさい」歳時記

http://kigosai.sub.jp/

*5:神戸市:神戸市墓園管理センター

http://www.city.kobe.lg.jp/life/ceremony/memorial/cemetery/

*6:「墓じまい」自分の代で 少子高齢で維持困難、無縁墓も増加 - 神戸新聞

http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/201505/0007984859.shtml

お彼岸について教えてください。 - 法華宗(陣門流)

http://www.hokkeshu.com/event/dic_o_higan2.html

墓参りの仕方とマナー - 冠婚葬祭マナー

http://www.jp-guide.net/manner/ha/hakamairi.html

お墓の辞典

http://5go.biz/ohaka/

お盆 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%9B%86

由緒を見ると、全国の石材店・石材関連業者で組織される一般社団法人日本石材産業協会(*1)が制定したもので、お盆(おぼん)や春と秋の彼岸などにお墓参りをすることで、先祖代々に手を合わせる日本らしい文化を絶やすことなく未来へとつなげていきたいとの思いが込められているそうだ。日付は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことが趣旨とされ、国民の祝日に定められている「秋分の日」としたようだ。

一般に「盆」、また、「お盆」と呼ばれているのは、仏教用語の「盂蘭盆」の省略形で、太陰太陽暦である和暦(天保暦など旧暦という)の7月15日を中心に日本で行なわれる、祖先の霊を祀る一連の行事であり、 日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事である。

盂蘭盆はサンスクリット”avalambana”の転訛した”ullambana”の音写(ウランバナ)とされ、倒懸(とうけん)とも言われ、それは、頭を下にして足を吊られた、「逆さ吊りの苦しみ」を意味していて、『盂蘭盆経』によると、釈迦の十大弟子で神通力第一といわれる目連(摩訶目犍連)が餓鬼道に落ちた母の倒懸の苦しみを救おうとして、釈迦の教えに従って祭儀を設けて三宝に供養したことが起源であると説かれてきた。

しかし、最近ではこれを否定して,盂蘭盆の原語はイラン語系の死者の霊魂を意味する“urvan”であり,霊魂の祭祀(さいし。神々や祖先などをまつること。祭典。祭儀。まつり。)と同時に収穫祭でもあったウルバンという祭祀が,イラン系ソグド人の中国進出とともに中国に伝えられ,畑作農業地帯の収穫祭として中元と結合したもので、仏教徒が自恣(じし)の日を中元に結びつけたことによって、今日に伝わる盂蘭盆会の原型が成立したとする説が出ているようだ(ここ参照)。

中元(ちゅうげん)は、道教に由来する年中行事で、三元の1つで、もともと旧暦の7月15日に行われていたが、現代の日本では新暦の7月15日または8月15日に行われている。

日本では、盂蘭盆会は神道と習合し、お盆の行事となった(日本の仏教参照)。江戸時代には、盆供(先祖への供物)と共に、商い先や世話になった人に贈り物をするようになり、この習慣を特に中元と呼ぶようになった。

お盆は、伝統的には旧暦7月15日にあたる中元節の日に祝われたが、日本では明治6年(1873年)1月1日のグレゴリオ暦(新暦)採用以降、以下のいずれかにお盆を行うことが多いようだ。

1.旧暦7月15日(旧盆) - 沖縄・奄美地方など

2.新暦7月15日(もしくは前後の土日) - 東京・横浜・静岡旧市街地、函館、金沢旧市街地など。

3.新暦8月15日(月遅れの盆。2.の地方では旧盆とも) - ほぼ全国的.

現在では1 や2 など一部の地域を除いて、3.の月遅れ開催が殆どのようである。私が住んでいる神戸(関西)も「月遅れ」の盆で、盆期間は8月13~16日である。

現代では、一般的に「お盆とは、年に一度祖先の霊が私たちのもとに帰ってくる期間」とされ、13日には、<ahref=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%8E%E3%81%88%E7%81%AB<b>迎え火を焚いて祖先が迷わず家に来られるようにしてお迎えし、戻ってきた祖先の霊の供養をする。やがてお盆の期間が過ぎると16日には送り火を焚いてお送りをする。この風習がお盆の風習として定着している。私たちの宗派では、盆期間中、お寺(菩提寺)で作ってもらった先祖供養のため卒塔婆を盆期間は家の仏壇に祀り、15日にはお寺へ持って行き、追善供養をしてもらったのち、お寺の玄関先で燃やしている。地域、宗派によっていろいろあるだろうがこのような盆期間の一般的な行事は全国的な風習を参照されるとよい。

日本の文化や歴史に残るお盆・先祖の供養や神事は、イギリス海兵隊の艦隊に随行して来日したJ.M.W. Silverが、1867年イギリスで発行した、『Sketches of Japanese manners and customs』(『日本の礼儀と習慣のスケッチ』)という本に幕末期のお盆として掲載されている。冒頭の画像がそれである。この画の拡大図は同志社大学 貴重書デジタルアーカイブで見れる。以下で45番目のページを見られるとよい。

同志社大学 貴重書デジタルアーカイブ Sketches of Japanese manners and customs

「暑さ寒さも彼岸まで」とは良く聞く慣用句であるが、彼岸は昼と夜の長さが同じになる季節の区切りであり、平均気温に例えると、3月の春の彼岸は概ね11月下旬から12月初めの気温、9月の秋の彼岸は概ね5月末から6月上旬の気温とほぼ同じであり、それぞれ秋から冬への過渡期の晩秋、春から夏への過渡期の初夏の平均気温と等しくなる。つまり、厳しい冬の寒さも、厳しい夏の残暑も、春分の日や秋分の日を境に目処がついてくるということからこう呼ばれるようになったようだ。

お彼岸は雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)であり、この期間に行う仏事を彼岸会と呼んでいる。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶらしい。なぜ走りというのかは以下参考の*3の「秋の彼岸について」を参照)。

こちらの岸「此岸(しがん)」は、「煩悩(迷い)」の世界であり、かなたの岸の「彼岸(ひがん)」は「悟りの境地」、「お彼岸」の行事の本来の意味は、「悟りの境地」=「極楽浄土」へ到達することを願って行われるものである。

俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟り,の境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜」を1日に1つずつ修める日とされている。

この彼岸という行事も、元々浄土思想に由来し、西方浄土を希求する中国の念仏行事であったものが、日本仏教において、先祖崇拝の行事になった。

彼岸会の「彼岸」は、「日願(ひがん)」から来ているとも言える。日本に限らず古来から、太陽や祖霊信仰は原始宗教,の頃からつきもののようである。

農耕民族の日本人は、この春分一週間を古来よりとても大切な日とし、春は豊穣を祈り、秋は収穫を感謝。作物を育てる太陽に、自分たちを守る先祖に、自然界すべてに感謝してお供え物をお供えしていた。このような経緯からこの彼岸会もお盆同様に日本における祖霊信仰という土壌を考えることができる。

日本ではこの彼岸会について、『日本後記』の中に次の如くのべている。

「大同元年(八〇六)三月辛巳に、崇道天皇光仁天皇の子早良(さわら)親王のために諸国国分寺の僧をして春秋二仲月別七日、金剛般若経を読ましむ」・・・と。

大同元年は五月十八日改元しているから延暦二十五年(八〇六年)となる。早良親王は光仁天皇、桓武天皇の弟である。七八五年崇道天皇と追号されている。お彼岸の行事はこれより前から行われたと思われるが、文献上ではこの日本後記の説を始めとしているようだ。、この時の彼岸会の目的は、無実の罪によって亡くなった崇道天皇を供養するというものであった。つまり、この当時からお彼岸には死者を供養する習慣があったといえる。崇道天皇のこの辺の事情は、以下参考*3:「彼岸の起源・由来~ひとりの怨霊を鎮めるために」を見られるとよい。

俳句の 季語などでは、単に彼岸といえば「春の彼岸」を指し、「秋の彼岸」は特に「秋彼岸」とか、「後(のち)の彼岸」といっている。これは農作業の始まる季節の「春の彼岸」の方が、特に重要だったからだったからだろう。「秋の彼岸」を過ぎると、季節は「短夜」(みじかよ。4のここ参照)から「夜長」(* ここ参照)へと移っていく。

どんな人間にも必ず先祖はいる。しかもさかのぼれば無数の先祖がいて、その血がどんなに薄くなっても子孫の一人である自分に流れていることは否定できまないだろう。

お墓は、大切だった亡き人やご先祖さまを供養するところである。祈りの象徴であると同時に、お参りする人にとっては精神的な拠りどころであり、連綿と受け継がれてきた命のつながりを身近に感じさせてくれるところでもある。つまり、お墓参りをして先祖供養をすることは、自分をこの世にあらしめてくれた(生かさせて頂いた)全ての人に感謝するということにもなるのであるが・・・。

かつてお墓は、集落の近くの山あいや、一族の屋敷のすぐ隣などにあったことから、人々にとってお墓参りは日常の生活の一部であった。それが時代とともに生活から切り離され、仕事が忙しいとか、お墓が遠いのでそうそう行けないとか、年に数回行くお墓参りに変わってきた。現在、お墓参りの時期として一般に行われるのは、お盆や春秋のお彼岸、故人の命日、正月、年忌法要などくらいであろう。

ところで、人が亡くなった時の葬儀あり方が最近はずいぶんと変わってきたようだ。ここ数年、参列者が少ない規模の小さなお葬式が増えていると聞く。

第一生命経済研究所が2012年に実施した調査では、「身内と親しい友人だけでお葬式をしてほしい」と回答した人が30.3%、「家族だけでお葬式をしてほしい」と考える人が33.1%おり、合わせて6割以上が、家族を中心としたお葬式を希望していた。一方で、「従来通りのお葬式をしてほしい」と考える人はわずか9.0%にとどまったとう。以下の第一生命経済研究所のデーター参照。

「葬儀の参列者を日本とアジア諸国で比較する」 - 第一生命保険

バブル景気の時代には一般的な葬儀でも参列者は優に100人を超えたといわれる。しかし、そのほとんどは遺族の仕事関係の人たちで個人とは直接面識もない人たちであった。そのため、そのころの葬式は、慣習やしきたりに従った社会的な儀式にならざるを得なかった。遺族は仕事関係など義理で参列する人たちの世話に忙しく、個人とゆっくりお別れするゆとりがなかったとといった経験を持つ人は少なくないだろう。

調査の結果は、そんな従来の葬式のあり方へのアンチテーゼでもあるのだろう。

しかし、費用面では、決して、身内だけでの少人数の家族葬の方が費用負担が少ないとは限らないようだ。香典が入らないので、葬儀費用のほぼ全額が遺族の自己負担となるからだ。

それでも、義理や世間体を重視するのではなく、故人と親しい人だけで送りたいと、家族葬を選ぶ人がふえているようだ。私なども同様の考え方であり、自分の葬儀は、身内だけのこじんまりとした家族葬をしてもらおうと思っているが、家人も同意見であり、これはすでに子供たちにも話してある。

また、お墓の事情も多様化しているようだ。

土。日の新聞チラシなど見ていると、その中に霊園の案内チラシも必ずと言うほど見受けられる。特にお彼岸近くの日には数枚折り込まれているこの頃である。

これは霊園に関する需要があるのか、需要を創造しているのか不明であるが、都市を中心として霊園開発が相次いでいるようである。

霊園産業、墓石産業界の売り込みの激しい売り込み競争が見られる。

前にこのブログ9月9日の記念日「知恵の輪」の日でも書いたところだが、日本では少子化・高齢化の中、総人口が減少するなかで、高齢化率は上昇し、いわゆる「団塊の世代」(昭和22(1947)~24(1949)年に生まれた人)が65歳以上となる2015(平成27)年、つまり、今年には国民の4人に1人が65歳以上という高齢化社会に突入した。その中で65歳から74歳までの前期高齢者の比率と、75歳以上の後期高齢者(後期高齢者医療制度対象者)の絶対数がまもなく(2020年頃)入れ替わる更なる「超高齢社会」に入るが、一方、日本の総人口は、2050(平成62)年には1億人を、2060(平成72)年には9,000万人を割り込むことが予想されている。そして、このとき(2060年)には、高齢化率は39.9%に達し、2.5人に1 人が65歳以上。内、75歳以上人口が総人口の26.9%となり、4 人に1 人が75歳以上の社会となるのである(以下参照)。

第1章 高齢化の状況(PDF形式:501KB) - 内閣府

このことは、団塊の世代がこの世を去るまでの今後30 年間ほどまでは死亡数は増加の一図をたどるということになるのである。言い換えれば、お墓の需要が増えるということが予測され、今の霊園・墓石産業界等の競争激化を生んでいるのだろう。

同時に、全体的には人口の減少傾向の中、都市への人口集中度は増加している。これは過疎地域等での無縁仏の増加、寺院の檀信徒の減少による墓苑・寺院の衰退にもつながっている。一方都会では墓苑土地の確保が困難になる。そのことは墓地への認識の変化と経済のグローバル化による自由市場経済の拡大と共に新しい墓地・墓石の形態が出てくる一因ともなっているようだ。

○寺院の地下や、屋上を利用する墓地○納骨堂(ロッカー式)形式墓地○壁墓地・プレート型墓地○両家、夫婦墓○永代供養墓、有期限の墓、それに○散骨など・・・。

人は生まれたからには必ず死を迎える。死んだ後「自分がどのように処置されるか」、墓地墓苑を訪れたときなど「自分の死後の空間は・・・拠り所は・・?」と考えるのであろうか。

お墓を持たない世帯は生前に自分のお墓を建てたいという気運が最近高まっているようだ。生前のお墓の建立は寿陵といって縁起がいいと旧来よりいわれていた。最近では単に縁起がよいということだけでなく「子供に負担をかけたくない」「子供はあてにならない」「終の安住地は自分らしく」等の理由でお墓を購入している人が増えているという。そして、今年から相続税の節税対策にもなると、墓石業者などが触れ込んだことが背景の1つとしてあるのかもしれない。

第一生命保険が家庭内祭祀の実態を2012年に 20歳以上84歳以下の全国男女765人を調査調査対象調査した結果、「戦後、核家族化や少子化で死者祭祀の担い手である「家」が変容したことに加え、生まれた土地で一生を終えるライフスタイルが主流でなくなったこと、地域共同体が変質したことから、葬送儀礼や祭祀財産としての墓のかたちが多様化している。

しかし一方で、「年に1,2回墓参りをしている」「先祖や亡くなった肉親の霊を祭る」惑い霊的行動の実施率は高く、遺された人が大切な死者を追慕する行為は衰退していないといえる。また、初詣やお札・お守りを持つなど、多くの日本人は、特定の宗派の信仰とは別の次元で宗教的な行動を行っている。」・・・という。以下参照。

NOTES 「宗教的心情としきたりの関連」 - 第一生命保険

このような結果を見ても、これまでのやり方のお葬式では、義理で参列する弔問客の応対に追われ、故人とゆっくりお別れできないという不満や、お仕着せのお葬式のあり方に疑問を抱く遺族も増え、こうした不満が「家族だけで葬儀をしたい」という意識にもつながっているようだ。

しかし、日本のお墓は、子々孫々での継承を前提としているところに特徴があるが、昨今の、少子化、非婚化、核家族化が進み家制度も崩壊したなか、継承者のいない家庭が増えている。たとえ、子孫がいても遠く離れて暮らしていれば、頻繁にお墓参りするのは不可能であり、実際に、墓や祭祀 の継承が困難になった無縁墓の増加が全国各地で問題となりつつある。

事実、私の住んでいる神戸市の市営の鵯越墓園(同市北区。*5また、ここ参照)は、東洋一の規模を誇るといわれているが、私の墓の横に並んである墓も長らく墓参者がなく荒れ放題となっており、今年の盆には市の連絡先を求める札が置かれていた。また、同墓園でも少子高齢化による後継者の不在などで、墓を撤去し、寺などに遺骨の管理を任せる永代供養に切り替える動きが広がっているという(*6参照)。

このような状況の中で、将来的には人口が確実に減少していくことによる無縁仏の増加が一番に気にかかることではある。

死の迎え方や葬送の選択肢が増えた背景には「終活という言葉が流行し、人生の締めくくり方を元気なうちに考え、準備しておこうという気運が中高年の間で高まっている。しかし死は当人だけの問題ではなく、死者を取り巻く家族や友人、ひいては誰もが死にゆくという意味では、社会全体の問題なのである。ところが終活は、「私の死」という視点が大きくクローズアップされ、「大切な人の死」を体験する遺族への配慮が二の次になっている。

地域の人たちが総出で葬儀を手伝い、亡くなった順番に集落の墓地に土葬されるのが当たり前だった時代には、家族の有無にかかわらず、自分の死後に不安を持つ人は少なかったはず。しかし、今では、死の迎え方や葬送の選択肢が増え、さまざまな情報が飛び交う反面、「どんな葬送がいいのか」「誰がやってくれるのか」という不安が増大してきたのは、持ちつ持たれつの互助関係が消滅し、社会の無縁化が進んできたからに他ならないだろう

歳を取り体が弱り、介護が必要になったり、死を迎えたりすれば、どんなに事前準備をしていても、自分で実行することができない以上、自分の思いを理解してくれる人に代行してもらうしかない。人生の終焉(しゅうえん)を考えることは、家族やまわりの人との関係を見直すきっかけにもなるという意味で、終活は、自分が自立できなくなったときに誰かに任せられる関係を築く「結縁」活動だともいえるようだ。私も後期高齢者となり、今は、そのようなことに考えを巡らせながら、その準備をしているところである。少なくとも、死ぬ間際になって、あれをしていなかった・・などといった悔いは残らないようにだけはしておきたい。

私のお墓の前で 泣かないでください

そこには私はいません 眠ってなんかいません

千の風に

千の風になって

あの大きな空を

吹きわたっています

NHK2006 年紅白歌合戦で秋川雅史が歌った「千の風になって」。

この詩は「私は死んだのだけれど、いまは風になって元気に大空を吹きわたっている。だから安心してほしい、そんなに嘆かないでほしい、といった詩なのだが、私もそのようにありたい。

千の風になって 秋川雅史 - YouTube

参考

*1:日本石材産業協会

http://www.japan-stone.org/

*2:石屋さんの豆知識 目次 - 原産業

http://www.harasangyo.co.jp/reader/reader.html

*3:彼岸の起源・由来~ひとりの怨霊を鎮めるために・・・: 今日は何の日

http://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2007/09/post_7bf3.html

*4:「きごさい」歳時記

http://kigosai.sub.jp/

*5:神戸市:神戸市墓園管理センター

http://www.city.kobe.lg.jp/life/ceremony/memorial/cemetery/

*6:「墓じまい」自分の代で 少子高齢で維持困難、無縁墓も増加 - 神戸新聞

http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/201505/0007984859.shtml

お彼岸について教えてください。 - 法華宗(陣門流)

http://www.hokkeshu.com/event/dic_o_higan2.html

墓参りの仕方とマナー - 冠婚葬祭マナー

http://www.jp-guide.net/manner/ha/hakamairi.html

お墓の辞典

http://5go.biz/ohaka/

お盆 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%9B%86

●上掲の画像は、11月22日午前5時東京竹芝桟橋(

●上掲の画像は、11月22日午前5時東京竹芝桟橋(