「石川島人足寄場」は寛政2年2月19日(西暦1790年4月3日)、火付盗賊改方(ひつけとうぞくあらためかた)の長である長谷川平蔵宣以(はせがわへいぞうのぶため)の建言により、江戸市中を徘徊する無宿人の強制収容施設として設置されたものである。

長谷川平蔵宣以とは、時代小説・時代劇ファンなら知らぬ人はいないだろう、あの池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』の主人公「鬼平」のモデルとなっている実在の人物である。

宣以は、400石の旗本である長谷川宣雄の長男として生まれるが、その生まれた日は正確にはわかっていないようだが、資料によれば没年が寛政7年(1795年)とあり、逆算して延享2年(1745年)ごろの生まれと考えられている。八代将軍吉宗が息子家重に将軍職を譲った時期である。幼名は銕三郎(てつさぶろう)、あるいは銕次郎(てつじろう)といった。

明和5年(1768年)12月5日、23歳の時に江戸幕府10代将軍・徳川家治に御目見えし、長谷川家の家督相続後は、父・宣雄と同じく平蔵(へいぞう)を通称とする。

時期は不明であるが旗本の大橋与惣兵衛親英(200俵取りの御船手であったという)の娘と結婚し、明和8年(1771年)には嫡男である宣義を授かっている。宣以は、父宣雄が、自分同様に火付盗賊改加役に就任後、明暦の大火、文化の大火と共に江戸三大大火の一つといわれる明和9年(1772年)2月29日に発生した明和の大火(目黒行人坂大火)では、犯人である武州熊谷無宿の真秀という坊主を捕らえ、火刑に処した功績が評価され、安永元年(1772年)10月15日に、京都西町奉行に転任したことにより、宣以も一旦妻子と共に京都に行くが、父は8ヶ後の安永2年(1773年)6月に急死したため、江戸に戻ってきて、同年9月に30歳で長谷川家の家督を継ぎ、小普請組支配・長田越中守元鋪(Wikipediaでは、長田備中守とあるが誤記らしい。*1:『鬼平犯科帳』Who's Whoの京都町奉行・備中守宣雄の死(2)参照)の配下となった。

「鬼平」のドラマにも見られるように、平蔵はこの頃(青年時代)は放蕩無頼の風来坊だったようで、「本所の銕」などと呼ばれて恐れられたようだ。

そのことは、若かりし頃の平蔵の行状について、平蔵の死後に書かれた『京兆府尹記事』(岡藤利忠著*:2)に記述がある。その現代語訳(*3参照)では以下のようになるらしい。

「此の人、闊達の生まれつきゆえ、父備中守(正しくは越中守らしい)貯えおきし金銀も遣い果たし、遊里(一定の区画を仕切って遊女屋を集めてある地域。)へかよい、あまつさえ悪友と席をおなじうして、不相応のことなどいたし、大通といわれる身持ちをしける。その屋敷本所二ッ目なりければ、本所の銕とあだ名せられ、いわゆる通りものなりける」・・・と

当時の本所は明暦の大火以後開拓され新開地としての岡場所が深川に発展して この頃は吉原に匹敵するほどの歓楽地になっていた。

![]()

●上掲の画像はマイコレクションより、新橋演舞場での平成五年二月公演『鬼平犯科帳・むかしの女』のチラシである。主演の鬼平は御存じ二代目中村吉右衛門、昔の女を演じるのは今は亡き名女優・山田五十鈴である。テレビでの鬼平第2シリーズの第2話でやはり山田がこのむかしの女を演じていた)。

葦火(干した葦を燃やすたき火のこと)の喜助が8年ぶりに姿をあらわした。腕利きの男を2・3人探しているという。人を殺さず、女も犯さぬ見事な務めをしてきたその老党がいったん盗みの足を洗って8年目に何故・・・。

その頃、『雷神党』と呼ばれる無頼浪人の集団が、殺しや喧嘩、押し借り(強引に金品を借りること)強請をはたらいて江戸市中を荒らしていた。彼らの調べにあたる火付盗賊改めの長官、長谷川平蔵(宣以)はある日、三味線を持った一人の門付け女に出会う。それこそ、平蔵が「入江町の虎」と呼ばれ、本所で大暴れをしていた若い頃に一時はともに暮らしたこともある女、お六の二十年後の姿であった。・・・(チラシのあらすじより抜粋)。

尾張屋清七版『江戸切絵図・本所絵図』(江戸後期発行)の本所・入江町に「長谷川」という小さな武家屋敷があり、池波正太郎は、そこを鬼平が「入江町の銕」時代に育った屋敷としているそうだ。現代は東京都墨田区緑4丁目(.地図)付近に当たる。

若いころに、放蕩三昧の暮らしで父がせっせと貯めこんだ財を使い果たし、女を買い、悪友とつるんでいた(行動を共にする)というが、まさに鬼平犯科帳に描かれる“本所の銕”のイメージそのものであり、十二分に下情(一般の民衆の実情。庶民生活のようす)に通じていたからこそ、のちの鬼平の働きぶりへとつながっていくのだろう。

![]() ●上掲は『江戸切絵図・本所絵図』。詳細は、以下国立国会図書館の拡大画像で本所入江町 (下段右)の赤い丸印をつけているところ(植村帯刀屋敷の上)に「長谷川」とあるのを確認されるとよい。

●上掲は『江戸切絵図・本所絵図』。詳細は、以下国立国会図書館の拡大画像で本所入江町 (下段右)の赤い丸印をつけているところ(植村帯刀屋敷の上)に「長谷川」とあるのを確認されるとよい。

国立国会図書館デジタルコレクション - 〔江戸切絵図〕. 本所絵図

旧中川と隅田川を東西に結ぶ竪川は明暦の大火後の万治二2 年(1659年)に 行われた本所開拓に伴い開削された掘割(人工河川)であり、隅田川(大川=吾妻橋周辺より下流部はこう呼ばれていた)には、近いほうから順に一之橋から六之橋まで単純に番号を振った橋が架けられた。

これらの橋は通称として「一ツ目橋」「二ツ目橋」などとも呼ばれていたが、『京兆府尹記事』には「「本所の銕」「その屋敷本所二ッ目なりければ」とあるが、 『江戸切絵図・本所絵図』に描かれる本所・入江町の「長谷川」とあるところは、三ツ目橋を渡った辺りである。

若干の距離があるが、どちらが本当か知らラないが、『鬼平犯科帳』に登場する、軍鶏鍋や「五鉄」は本所二つ目の橋の挟にあったことになっている。むろん、作品の中の架空のものだが, その説明板もある(ここ参照)、

平蔵はその後、31歳で江戸城西の丸御書院番士(将軍世子の警護役)を経て、天明6年(1786)41歳で、番方最高位である御先手組弓頭に任ぜられなど順調に出世をしていった。

幕府の御先手組というのは、戦時ならば将軍出陣の先鋒を勤めるわけだが、江戸時代に入ってからは戦乱があまりなくなり、平時は江戸城に配置されている各門の警備、将軍外出時の警護、江戸城下の治安維持等を務め、由緒ある旧家の人が任命されていた。

同じく江戸城下の治安を預かる町奉行が役方(文官)であり、その部下である町与力や町同心とは対照的に、御先手組は番方(武官)であり、その部下である組与力・組同心の取り締まり方は極めて荒っぽく、江戸の民衆から恐れられていた。

火付盗賊改方は主に重罪である火付け(放火)、盗賊(押し込み強盗団)、賭博を取り締まった役職であり、本来、臨時の役職で、御先手弓・筒之頭から選ばれ、御先手頭の職務との兼役なため「加役」(かやく)とも呼ばれた。時代劇などでは「火盗改」(かとうあらため)、或いは「火盗」(かとう)と略して呼ばれることがある。

火付盗賊改は、盗賊改、火付盗賊改の両役に分かれ、もとは町奉行所の管掌する所であったが、明暦の大火(明暦3年1月18日〔1657年3月2日〕から1月20日〔3月4日〕)以後、盗賊が武装盗賊団であることが多く、また捜査撹乱を狙って犯行後に家屋に火を放ち逃走する手口も横行したことから、彼らが抵抗を行った場合に非武装の町奉行では手に負えなかったことから、幕府はそれら凶悪犯を取り締まる(武力制圧することの出来る)、専任の役所を設けることにしたものである。

まず、寛文年間 (1661年~1672年) に、まず「盗賊改」が設置され、寛文5年(1665年),関東強盗追捕に任ぜられた先手頭・水野小左衛門守正が、盗賊改役を兼ね町奉行所から独立したのが始まり(コトバンク参照)のようである。その後、天和年間 (1681年~1683年) に火付改が設置された。

初代の火付盗賊改の頭(長官)としては「鬼勘解由」と恐れられた中山勘解由が知られるが、当時は火付改と盗賊改は統合されておらず、初代火付改(天和3年=1683年。)の中山直房のこととも、また、同日に盗賊改(初代ではない)に任じられた直房の父の中山 直守とも言われているようだ。

火付け盗賊改方の決められた役所は無く、先手頭などの役宅を臨時の役所として利用した。任命された先手組の組織(与力;5―10騎)、同心:30―50人)がそのまま使われるが、取り締まりに熟練した者が、火付盗賊改方頭が代わってもそのまま同職に残ることもあった。町奉行所と同じように目明し(岡っ引き)も使った。

最も有名なのが、天明7年(1787年)から寛政7年(1795年)まで長官を務め『鬼平犯科帳』のモデルともなっている鬼平こと長谷川平蔵以宣であるが、それが実在の人物であること、そして活躍していたらしいことは事実の様であるが、『鬼平犯科帳』で語られる個々の事件はあくまで池波正太郎の創作である。

長谷川平蔵(宣以)が、父も務めた火付盗賊改役に任ぜられたのは天明7年(1787年)9月9日、42歳の時だった。

天明年間(1781 ~ 89)、冷害や浅間山の噴火(天明3 年)による降灰や大火、洪水等の天災などを原因として諸国では深刻な飢饉が発生した。江戸三大飢饉の一つ、天明の飢饉である。

中でも、平蔵が火付け盗賊改方長官になる4カ月前の天明7 年(1787年)5 月の打ちこわし発生数は江戸時代を通じて最多であり、極めて激しかったが、そのころ、彼は、先にも書いたように、番方最高位である御先手組弓頭に任ぜられていた。

この飢饉の影響で、江戸市中の米価は高騰し、普段は銭百文で白米一升余が買えたのに、この年春から夏にかけては、わずか三合とか二合になった。しかもその高い米さえ悪徳商人が買い占めて出回らなくなり、5月20日、遂に江戸民衆は蜂起した。その数五千余。以後24日ごろまで、昼夜の別なく、江戸中の米商、あるいは米を買い占めているとみられた富商の家々を遂に打ち壊した。

武家の囲米も襲撃の対象となり、時の老中田沼意次の囲米に対しても放出を要求した。24日に長谷川平蔵はじめ十組のお先手組が鎮圧に出動し、また幕府が施米やコメの安売りを行ったのでようやく沈静化している(週刊朝日百科「日本の歴史84)。

この騒乱鎮圧には、月番の町奉行所両役(南は山村信濃守良旺、北は曲渕甲斐守景漸)、火盗改役・堀 帯刀組(先手弓一番手)も無能で、役に立たないというので、幕府は、組頭が比較的若い長谷川平蔵をはじめとする十組のお先手組に出動命令を出したわけである。このことは、江戸幕府の公式記録『続徳川実紀』にも記録されている。

その中で、10組の組頭の中で、一番年の若い長谷川平蔵が代表のように先頭にあげられているのは興味深い。詳しくは、以下参考に記載の*1:『鬼平犯科帳』Who's Whoの先手組に鎮圧出動指令を見られるとよい。

騒乱鎮圧にあたっていた町奉行所両役のうち、別けても北町奉行の曲淵甲斐守景漸などは、米穀支給を望んで景漸を頼って押しかけてきた町人達へ暴言をはきこの暴言が、町人の怒りの導火線に火を付け、群衆による複数の米問屋などが襲撃、江戸市中が一時無秩序状態になるほどの大規模な打ちこわしに発展したとされている。そして、拡大するこの事態取り締まりに出向うともせず、寺社奉行や、勘定奉行などからも厳しく非難され、しぶしぶ出向いても、打ちこわし勢を片っ端から捕縛するようなことはせず、基本的に打ちこわし時に盗みを行う者を捕まえるのみに留まった。

このように鎮圧に消極的ながらも尽力したものの、町奉行所の手勢の数のみでは対応できず、逆に襲撃されるような状態であったようである。もっとも、町奉行所の権限では米価高騰を引き起こした当時の癒着構造や品不足などを抜本から解決できるわけではなかったのだが・・・。

もはや事態が町奉行の手には負えないと判断されたため、幕府は、長谷川平蔵ら先手組頭10名に市中取り締まりを命じ、騒動を起こしている者を捕縛して町奉行に引き渡し、状況によっては切り捨てても構わないとした。しかし、実際に打ちこわし勢を捕縛した先手組は2組に過ぎず、残りの8組は江戸町中を巡回しているだけであったという。活躍した2組の中に当然平蔵組がいたことだろうことは想像できる。

とにかく先にも書いたような諸政策により、5月25日(1787年7月10日)には、江戸打ちこわしはほぼ沈静化したが、 同年、打ちこわしの発生および対応の遅さの責を被る形で曲淵甲斐守は奉行を罷免され、6月10日に石河政武が後任の北町奉行となり、景漸は西ノ丸留守居に降格させられ、また南町、北町両奉行所の与力の総責任者である年番与力に対し、ともに江戸追放、お家断絶の処分が下された。

この打ちこわしによる幕府役人側の処分者は、景漸を含めこの三名のみだそうである。

このような情勢下、打ちこわし勢以外の多くの人々は、自らの利益のために米の買い占め、売り惜しみをした米屋、民衆が厳しい困窮状態に追い込まれながら何ら有効な対策を取ろうとしなかった町奉行、そしてこのような事態を招いた田沼意次の政治に対する厳しい批判の目を向け、逆に打ちこわし勢に対して同情的であった。そのため、事後、逮捕者などは生活苦に追い込まれた上での打ちこわしという行為がそれほど反社会的行為とは言えないとしてほとんどの人が解放された由。

そして、正式な処分ではないが、当時、権勢を誇った老中田沼意次の失脚と、次世代政権で政治の清廉を追求した老中松平定信(第8代将軍・徳川吉宗の孫)の台頭は、この打ちこわしがきっかけともされている(詳しくは「天明の打ちこわし」を参照)。

この時の功あってか、長谷川平蔵は、天明7年(1787年)9月19日に火付盗賊改役に任ぜられている。

天明の飢饉では、異常気象による干ばつ、冷害、洪水、大噴火の降灰の被害に各地の農民は田畑を捨て、都市へ流入したものの、幕府の対応の遅れから、多くは定職に就けず、宿無、乞食、悪事を働く者が徘徊し、暴徒による打ち壊しなど治安悪化が常態化していた。

このように、天明の打ちこわしの背景には都市下層民の不安定な生活、そして疲弊した農村から都市へ多くの人々が流入するといった社会問題、また米価高騰の一因となった通貨政策の問題などがあった。

定信が老中に就任したのは、天明の飢饉に起因する諸問題を抱えていた時期であり、定信の第一の課題は、田沼政権に幕を引いた打ちこわし防止など、都市秩序の維持に結びついた農村政策であり、中でも、最初の大事業は無宿者対策で、都市秩序維持のために帰る先のある都市住民の帰村を促す旧里帰農奨励令、飢饉時などのための七分積立金令の公布、そして長谷川平蔵の建議による、帰り先のない者、軽罪で刑を終えた後も立ち直れない者など無宿人への授産(失業者・貧困者などに仕事を与え、生計を立てさせること。→授産所参照)を目的とした石川島人足寄場の設置などの政策が実施された。

![]()

●上掲の画像は、江戸の裏長屋の日常生活の一端(『合巻・絵半切りかくしの文月』からであるが、大都市江戸に流入した細民たちは、絶えず無秩序化する要素をはらんでいた。画像は、個人蔵。『週刊朝日百科日本の歴史84』掲載のもの借用)

長谷川平蔵こと鬼平は、神稲小僧(真刀 徳次郎)や妖盗葵小僧の逮捕など、そのすぐれた働きによって、捕物の名人と讃えられ、また、歴代の火盗改長官とは異なり、無用な拷問を避け、自白によって罪を認めさせたことや、若い頃から独自に培ってきた情報網を使い迅速な逮捕で市中の評判となったことなどは、寛政の改革で知られる松平定信の側近水野為長が記録した『よしの冊子(ぞうし)』にも記されているようだ。

『よしの冊子』は、天明7年(1787年)に30歳という若さで老中に抜擢された松平定信が、まだ経験も浅く、政府の内部事情に疎かったため、老中の座についたその日から、学友で側近の水野為長が隠密を使って情報を集め、世情を定信に伝えるためその要旨をまとめ記録した風聞書であり、文が「なんとかのよし」でしめられているので「よしの冊子」と一般に呼ばれている。

以下参考の*4 :『鬼平犯科帳』Who's Who:現代語訳『よしの冊子』から、一部抜粋させてもらうと、以下のようなことが書かれている。

一. 長谷川平蔵はいたって精勤。

町々は大悦びのよし。

いまでは長谷川が町奉行のようで、町奉行が加役のようになっており、町奉行は大いにへこんでいるとのこと。

なにもかも長谷川に先をとられ、これでは叶わぬといっているよし。

町奉行もいままでと違い、平蔵に対しても出精して勤めねばならぬようになり、諸事心をつけていると申されたよし。(『よしの冊子(ぞうし)』まとめ8、寛政元年5月12日付)

一、長谷川(平蔵 46歳)は、なんと申しても、このごろの利け者のよし。もっとも、いたって大衒者ではあるけれど、それをお取り用いあるのは、宰相ご賢慮の上だろうと噂されている。

ことに町方では一統相服し、本所へんではこの後は本所の町奉行になられそうな、いや、なってほしい、慈悲深い方じゃと歓んでいるらしい。

松平(久松)左金吾(=定寅。50歳 2000石)は、誤認逮捕であっても打ったり拷問にかけたりして責めるので、町方では左金吾様はいやだ、同じ縛られるなら長谷川様にしたい、左金吾様はひどいばかりだ、平蔵様は叱ることもしないし、打ちたたきもなされないと、どこでも評判がよろしい。(『よしの冊子』まとめ 6、寛政3年(1791)4月21日)

しかし、長谷川平蔵の名が歴史に刻まれたのは、捕物の名人としてではなく、石川島人足寄場の設立と維持に尽力したためである。

同様の施設は、安永9年(1780年)に深川茂森(しげもり)町に牧野 成賢が設立した無宿養育所があったが、逃亡者が相次ぎ、天明6年(1786年)に廃止されている。

だが、天明の飢饉以降、激増した江戸に無宿人や浮浪人が激増してふたたび社会問題化したため、彼らを、一箇所に集め、犯罪者化を防ぐと共に職業教育(授産)を施して更生させるという平蔵の構想(建言)が、松平定信に採用され設置されたものである。

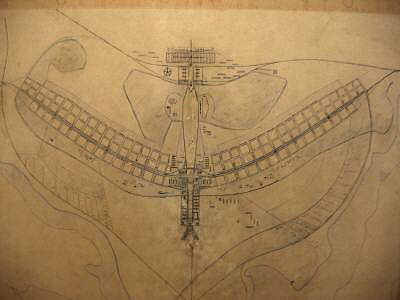

その場所には、隅田川河口の石川島と佃島の中間にある鉄砲洲向島の芦(あし)沼1万6030坪の沮洳(そじょ)地(=湿地)を整地してあてた。

寛政4年(1792年)には、寄場奉行を設置して管理機構を整備し、また、隣接する石川(大隅守)八左衛門政次(隅田川の河口石川島の名称は代々ここに居住していた旗本石川八左衛門政次がいたことからその名がついたといわれている)の屋敷を上地(あげち=民間から幕府・政府に召し上げられた土地)して、その跡地1万6700坪を寄場付属地に編入している。

寄場内には手業場があり、収容者に大工、建具、塗物、紙漉(す)きや米搗(つ)き、油絞り、牡蠣殻灰(かきがらはい。カキの殻を焼いて粉末にしたもの。石灰の代用にする)製造、炭団(たどん)作り、藁(わら)細工などに従事させた。

これらの作業に対しては賃金が支払われたが、その3分の1は強制的に積み立てさせ、出所時に生業復興資金として渡した。収容員数は、文化・文政期(1804~30)まで140~150人、天保期(1830~44)以降は400~600人に上った。

収容者には、柿)色に水玉模様を白く染め抜いた衣類が支給され、また、人足の教化のために大島有隣(1755―1836)らを講師として心学の道話を行っていたそうだ。

江戸以外にも、常陸国上郷村(茨城県つくば市上郷)、長崎、箱館、横須賀などに人足寄場が設置されており、いずれも江戸同様、予防拘禁による治安対策と授産更生という社会政策を兼ねるものであった。

江戸の人足寄場は、明治維新により石川島徒場となり、その後幾度か改称されて、明治10年(1877年)警視庁管轄下の石川島監獄署となった。遺構は明治28 年(1895年)に取り壊されたが、その制度は、巣鴨監獄を経て府中刑務所に引き継がれた(コトバンク参照)。

火付盗賊改方は窃盗・強盗・放火などにおける捜査権こそ持つものの裁判権はほとんど認められておらず、敲き(たたき)刑以上の刑罰に問うべき容疑者の裁定に際しては老中の裁可を仰ぐ必要があった。

なお、火付盗賊改方長官は矯正授産施設である人足寄場も所管したが、初代の人足寄場管理者である長谷川宣以以外は、火付盗賊改方とは別組織の長である寄場奉行として、町奉行の管轄下に置かれていたようである。

参考:

*1:『鬼平犯科帳』Who's Who

http://chuukyuu.info/who/edo/index.html

*2:京兆府尹記事. 巻之1-20 / 岡藤利忠 [撰] - Waseda University Library

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/i13/i13_00668/index.html

*3:鬼平を歩く・実録長谷川平蔵 - 雑学大学通信

http://zatsugakudaigakutushin.web.fc2.com/zatugaku/000716.html

*4 :『鬼平犯科帳』Who's Who:現代語訳『よしの冊子』(まとめ 1)

http://chuukyuu.info/who/edo/2009/08/post-e5f4.html

石川島・人足寄場(にんそくよせば)跡

http://ksei.exblog.jp/9023055

「長谷川平蔵 その生涯と人足寄場」① (江戸に関する本)気ままに江戸♪

http://wheatbaku.exblog.jp/14674039/

長谷川平蔵宣以とは、時代小説・時代劇ファンなら知らぬ人はいないだろう、あの池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』の主人公「鬼平」のモデルとなっている実在の人物である。

宣以は、400石の旗本である長谷川宣雄の長男として生まれるが、その生まれた日は正確にはわかっていないようだが、資料によれば没年が寛政7年(1795年)とあり、逆算して延享2年(1745年)ごろの生まれと考えられている。八代将軍吉宗が息子家重に将軍職を譲った時期である。幼名は銕三郎(てつさぶろう)、あるいは銕次郎(てつじろう)といった。

明和5年(1768年)12月5日、23歳の時に江戸幕府10代将軍・徳川家治に御目見えし、長谷川家の家督相続後は、父・宣雄と同じく平蔵(へいぞう)を通称とする。

時期は不明であるが旗本の大橋与惣兵衛親英(200俵取りの御船手であったという)の娘と結婚し、明和8年(1771年)には嫡男である宣義を授かっている。宣以は、父宣雄が、自分同様に火付盗賊改加役に就任後、明暦の大火、文化の大火と共に江戸三大大火の一つといわれる明和9年(1772年)2月29日に発生した明和の大火(目黒行人坂大火)では、犯人である武州熊谷無宿の真秀という坊主を捕らえ、火刑に処した功績が評価され、安永元年(1772年)10月15日に、京都西町奉行に転任したことにより、宣以も一旦妻子と共に京都に行くが、父は8ヶ後の安永2年(1773年)6月に急死したため、江戸に戻ってきて、同年9月に30歳で長谷川家の家督を継ぎ、小普請組支配・長田越中守元鋪(Wikipediaでは、長田備中守とあるが誤記らしい。*1:『鬼平犯科帳』Who's Whoの京都町奉行・備中守宣雄の死(2)参照)の配下となった。

「鬼平」のドラマにも見られるように、平蔵はこの頃(青年時代)は放蕩無頼の風来坊だったようで、「本所の銕」などと呼ばれて恐れられたようだ。

そのことは、若かりし頃の平蔵の行状について、平蔵の死後に書かれた『京兆府尹記事』(岡藤利忠著*:2)に記述がある。その現代語訳(*3参照)では以下のようになるらしい。

「此の人、闊達の生まれつきゆえ、父備中守(正しくは越中守らしい)貯えおきし金銀も遣い果たし、遊里(一定の区画を仕切って遊女屋を集めてある地域。)へかよい、あまつさえ悪友と席をおなじうして、不相応のことなどいたし、大通といわれる身持ちをしける。その屋敷本所二ッ目なりければ、本所の銕とあだ名せられ、いわゆる通りものなりける」・・・と

当時の本所は明暦の大火以後開拓され新開地としての岡場所が深川に発展して この頃は吉原に匹敵するほどの歓楽地になっていた。

●上掲の画像はマイコレクションより、新橋演舞場での平成五年二月公演『鬼平犯科帳・むかしの女』のチラシである。主演の鬼平は御存じ二代目中村吉右衛門、昔の女を演じるのは今は亡き名女優・山田五十鈴である。テレビでの鬼平第2シリーズの第2話でやはり山田がこのむかしの女を演じていた)。

葦火(干した葦を燃やすたき火のこと)の喜助が8年ぶりに姿をあらわした。腕利きの男を2・3人探しているという。人を殺さず、女も犯さぬ見事な務めをしてきたその老党がいったん盗みの足を洗って8年目に何故・・・。

その頃、『雷神党』と呼ばれる無頼浪人の集団が、殺しや喧嘩、押し借り(強引に金品を借りること)強請をはたらいて江戸市中を荒らしていた。彼らの調べにあたる火付盗賊改めの長官、長谷川平蔵(宣以)はある日、三味線を持った一人の門付け女に出会う。それこそ、平蔵が「入江町の虎」と呼ばれ、本所で大暴れをしていた若い頃に一時はともに暮らしたこともある女、お六の二十年後の姿であった。・・・(チラシのあらすじより抜粋)。

尾張屋清七版『江戸切絵図・本所絵図』(江戸後期発行)の本所・入江町に「長谷川」という小さな武家屋敷があり、池波正太郎は、そこを鬼平が「入江町の銕」時代に育った屋敷としているそうだ。現代は東京都墨田区緑4丁目(.地図)付近に当たる。

若いころに、放蕩三昧の暮らしで父がせっせと貯めこんだ財を使い果たし、女を買い、悪友とつるんでいた(行動を共にする)というが、まさに鬼平犯科帳に描かれる“本所の銕”のイメージそのものであり、十二分に下情(一般の民衆の実情。庶民生活のようす)に通じていたからこそ、のちの鬼平の働きぶりへとつながっていくのだろう。

●上掲は『江戸切絵図・本所絵図』。詳細は、以下国立国会図書館の拡大画像で本所入江町 (下段右)の赤い丸印をつけているところ(植村帯刀屋敷の上)に「長谷川」とあるのを確認されるとよい。

●上掲は『江戸切絵図・本所絵図』。詳細は、以下国立国会図書館の拡大画像で本所入江町 (下段右)の赤い丸印をつけているところ(植村帯刀屋敷の上)に「長谷川」とあるのを確認されるとよい。国立国会図書館デジタルコレクション - 〔江戸切絵図〕. 本所絵図

旧中川と隅田川を東西に結ぶ竪川は明暦の大火後の万治二2 年(1659年)に 行われた本所開拓に伴い開削された掘割(人工河川)であり、隅田川(大川=吾妻橋周辺より下流部はこう呼ばれていた)には、近いほうから順に一之橋から六之橋まで単純に番号を振った橋が架けられた。

これらの橋は通称として「一ツ目橋」「二ツ目橋」などとも呼ばれていたが、『京兆府尹記事』には「「本所の銕」「その屋敷本所二ッ目なりければ」とあるが、 『江戸切絵図・本所絵図』に描かれる本所・入江町の「長谷川」とあるところは、三ツ目橋を渡った辺りである。

若干の距離があるが、どちらが本当か知らラないが、『鬼平犯科帳』に登場する、軍鶏鍋や「五鉄」は本所二つ目の橋の挟にあったことになっている。むろん、作品の中の架空のものだが, その説明板もある(ここ参照)、

平蔵はその後、31歳で江戸城西の丸御書院番士(将軍世子の警護役)を経て、天明6年(1786)41歳で、番方最高位である御先手組弓頭に任ぜられなど順調に出世をしていった。

幕府の御先手組というのは、戦時ならば将軍出陣の先鋒を勤めるわけだが、江戸時代に入ってからは戦乱があまりなくなり、平時は江戸城に配置されている各門の警備、将軍外出時の警護、江戸城下の治安維持等を務め、由緒ある旧家の人が任命されていた。

同じく江戸城下の治安を預かる町奉行が役方(文官)であり、その部下である町与力や町同心とは対照的に、御先手組は番方(武官)であり、その部下である組与力・組同心の取り締まり方は極めて荒っぽく、江戸の民衆から恐れられていた。

火付盗賊改方は主に重罪である火付け(放火)、盗賊(押し込み強盗団)、賭博を取り締まった役職であり、本来、臨時の役職で、御先手弓・筒之頭から選ばれ、御先手頭の職務との兼役なため「加役」(かやく)とも呼ばれた。時代劇などでは「火盗改」(かとうあらため)、或いは「火盗」(かとう)と略して呼ばれることがある。

火付盗賊改は、盗賊改、火付盗賊改の両役に分かれ、もとは町奉行所の管掌する所であったが、明暦の大火(明暦3年1月18日〔1657年3月2日〕から1月20日〔3月4日〕)以後、盗賊が武装盗賊団であることが多く、また捜査撹乱を狙って犯行後に家屋に火を放ち逃走する手口も横行したことから、彼らが抵抗を行った場合に非武装の町奉行では手に負えなかったことから、幕府はそれら凶悪犯を取り締まる(武力制圧することの出来る)、専任の役所を設けることにしたものである。

まず、寛文年間 (1661年~1672年) に、まず「盗賊改」が設置され、寛文5年(1665年),関東強盗追捕に任ぜられた先手頭・水野小左衛門守正が、盗賊改役を兼ね町奉行所から独立したのが始まり(コトバンク参照)のようである。その後、天和年間 (1681年~1683年) に火付改が設置された。

初代の火付盗賊改の頭(長官)としては「鬼勘解由」と恐れられた中山勘解由が知られるが、当時は火付改と盗賊改は統合されておらず、初代火付改(天和3年=1683年。)の中山直房のこととも、また、同日に盗賊改(初代ではない)に任じられた直房の父の中山 直守とも言われているようだ。

火付け盗賊改方の決められた役所は無く、先手頭などの役宅を臨時の役所として利用した。任命された先手組の組織(与力;5―10騎)、同心:30―50人)がそのまま使われるが、取り締まりに熟練した者が、火付盗賊改方頭が代わってもそのまま同職に残ることもあった。町奉行所と同じように目明し(岡っ引き)も使った。

最も有名なのが、天明7年(1787年)から寛政7年(1795年)まで長官を務め『鬼平犯科帳』のモデルともなっている鬼平こと長谷川平蔵以宣であるが、それが実在の人物であること、そして活躍していたらしいことは事実の様であるが、『鬼平犯科帳』で語られる個々の事件はあくまで池波正太郎の創作である。

長谷川平蔵(宣以)が、父も務めた火付盗賊改役に任ぜられたのは天明7年(1787年)9月9日、42歳の時だった。

天明年間(1781 ~ 89)、冷害や浅間山の噴火(天明3 年)による降灰や大火、洪水等の天災などを原因として諸国では深刻な飢饉が発生した。江戸三大飢饉の一つ、天明の飢饉である。

中でも、平蔵が火付け盗賊改方長官になる4カ月前の天明7 年(1787年)5 月の打ちこわし発生数は江戸時代を通じて最多であり、極めて激しかったが、そのころ、彼は、先にも書いたように、番方最高位である御先手組弓頭に任ぜられていた。

この飢饉の影響で、江戸市中の米価は高騰し、普段は銭百文で白米一升余が買えたのに、この年春から夏にかけては、わずか三合とか二合になった。しかもその高い米さえ悪徳商人が買い占めて出回らなくなり、5月20日、遂に江戸民衆は蜂起した。その数五千余。以後24日ごろまで、昼夜の別なく、江戸中の米商、あるいは米を買い占めているとみられた富商の家々を遂に打ち壊した。

武家の囲米も襲撃の対象となり、時の老中田沼意次の囲米に対しても放出を要求した。24日に長谷川平蔵はじめ十組のお先手組が鎮圧に出動し、また幕府が施米やコメの安売りを行ったのでようやく沈静化している(週刊朝日百科「日本の歴史84)。

この騒乱鎮圧には、月番の町奉行所両役(南は山村信濃守良旺、北は曲渕甲斐守景漸)、火盗改役・堀 帯刀組(先手弓一番手)も無能で、役に立たないというので、幕府は、組頭が比較的若い長谷川平蔵をはじめとする十組のお先手組に出動命令を出したわけである。このことは、江戸幕府の公式記録『続徳川実紀』にも記録されている。

その中で、10組の組頭の中で、一番年の若い長谷川平蔵が代表のように先頭にあげられているのは興味深い。詳しくは、以下参考に記載の*1:『鬼平犯科帳』Who's Whoの先手組に鎮圧出動指令を見られるとよい。

騒乱鎮圧にあたっていた町奉行所両役のうち、別けても北町奉行の曲淵甲斐守景漸などは、米穀支給を望んで景漸を頼って押しかけてきた町人達へ暴言をはきこの暴言が、町人の怒りの導火線に火を付け、群衆による複数の米問屋などが襲撃、江戸市中が一時無秩序状態になるほどの大規模な打ちこわしに発展したとされている。そして、拡大するこの事態取り締まりに出向うともせず、寺社奉行や、勘定奉行などからも厳しく非難され、しぶしぶ出向いても、打ちこわし勢を片っ端から捕縛するようなことはせず、基本的に打ちこわし時に盗みを行う者を捕まえるのみに留まった。

このように鎮圧に消極的ながらも尽力したものの、町奉行所の手勢の数のみでは対応できず、逆に襲撃されるような状態であったようである。もっとも、町奉行所の権限では米価高騰を引き起こした当時の癒着構造や品不足などを抜本から解決できるわけではなかったのだが・・・。

もはや事態が町奉行の手には負えないと判断されたため、幕府は、長谷川平蔵ら先手組頭10名に市中取り締まりを命じ、騒動を起こしている者を捕縛して町奉行に引き渡し、状況によっては切り捨てても構わないとした。しかし、実際に打ちこわし勢を捕縛した先手組は2組に過ぎず、残りの8組は江戸町中を巡回しているだけであったという。活躍した2組の中に当然平蔵組がいたことだろうことは想像できる。

とにかく先にも書いたような諸政策により、5月25日(1787年7月10日)には、江戸打ちこわしはほぼ沈静化したが、 同年、打ちこわしの発生および対応の遅さの責を被る形で曲淵甲斐守は奉行を罷免され、6月10日に石河政武が後任の北町奉行となり、景漸は西ノ丸留守居に降格させられ、また南町、北町両奉行所の与力の総責任者である年番与力に対し、ともに江戸追放、お家断絶の処分が下された。

この打ちこわしによる幕府役人側の処分者は、景漸を含めこの三名のみだそうである。

このような情勢下、打ちこわし勢以外の多くの人々は、自らの利益のために米の買い占め、売り惜しみをした米屋、民衆が厳しい困窮状態に追い込まれながら何ら有効な対策を取ろうとしなかった町奉行、そしてこのような事態を招いた田沼意次の政治に対する厳しい批判の目を向け、逆に打ちこわし勢に対して同情的であった。そのため、事後、逮捕者などは生活苦に追い込まれた上での打ちこわしという行為がそれほど反社会的行為とは言えないとしてほとんどの人が解放された由。

そして、正式な処分ではないが、当時、権勢を誇った老中田沼意次の失脚と、次世代政権で政治の清廉を追求した老中松平定信(第8代将軍・徳川吉宗の孫)の台頭は、この打ちこわしがきっかけともされている(詳しくは「天明の打ちこわし」を参照)。

この時の功あってか、長谷川平蔵は、天明7年(1787年)9月19日に火付盗賊改役に任ぜられている。

天明の飢饉では、異常気象による干ばつ、冷害、洪水、大噴火の降灰の被害に各地の農民は田畑を捨て、都市へ流入したものの、幕府の対応の遅れから、多くは定職に就けず、宿無、乞食、悪事を働く者が徘徊し、暴徒による打ち壊しなど治安悪化が常態化していた。

このように、天明の打ちこわしの背景には都市下層民の不安定な生活、そして疲弊した農村から都市へ多くの人々が流入するといった社会問題、また米価高騰の一因となった通貨政策の問題などがあった。

定信が老中に就任したのは、天明の飢饉に起因する諸問題を抱えていた時期であり、定信の第一の課題は、田沼政権に幕を引いた打ちこわし防止など、都市秩序の維持に結びついた農村政策であり、中でも、最初の大事業は無宿者対策で、都市秩序維持のために帰る先のある都市住民の帰村を促す旧里帰農奨励令、飢饉時などのための七分積立金令の公布、そして長谷川平蔵の建議による、帰り先のない者、軽罪で刑を終えた後も立ち直れない者など無宿人への授産(失業者・貧困者などに仕事を与え、生計を立てさせること。→授産所参照)を目的とした石川島人足寄場の設置などの政策が実施された。

●上掲の画像は、江戸の裏長屋の日常生活の一端(『合巻・絵半切りかくしの文月』からであるが、大都市江戸に流入した細民たちは、絶えず無秩序化する要素をはらんでいた。画像は、個人蔵。『週刊朝日百科日本の歴史84』掲載のもの借用)

長谷川平蔵こと鬼平は、神稲小僧(真刀 徳次郎)や妖盗葵小僧の逮捕など、そのすぐれた働きによって、捕物の名人と讃えられ、また、歴代の火盗改長官とは異なり、無用な拷問を避け、自白によって罪を認めさせたことや、若い頃から独自に培ってきた情報網を使い迅速な逮捕で市中の評判となったことなどは、寛政の改革で知られる松平定信の側近水野為長が記録した『よしの冊子(ぞうし)』にも記されているようだ。

『よしの冊子』は、天明7年(1787年)に30歳という若さで老中に抜擢された松平定信が、まだ経験も浅く、政府の内部事情に疎かったため、老中の座についたその日から、学友で側近の水野為長が隠密を使って情報を集め、世情を定信に伝えるためその要旨をまとめ記録した風聞書であり、文が「なんとかのよし」でしめられているので「よしの冊子」と一般に呼ばれている。

以下参考の*4 :『鬼平犯科帳』Who's Who:現代語訳『よしの冊子』から、一部抜粋させてもらうと、以下のようなことが書かれている。

一. 長谷川平蔵はいたって精勤。

町々は大悦びのよし。

いまでは長谷川が町奉行のようで、町奉行が加役のようになっており、町奉行は大いにへこんでいるとのこと。

なにもかも長谷川に先をとられ、これでは叶わぬといっているよし。

町奉行もいままでと違い、平蔵に対しても出精して勤めねばならぬようになり、諸事心をつけていると申されたよし。(『よしの冊子(ぞうし)』まとめ8、寛政元年5月12日付)

一、長谷川(平蔵 46歳)は、なんと申しても、このごろの利け者のよし。もっとも、いたって大衒者ではあるけれど、それをお取り用いあるのは、宰相ご賢慮の上だろうと噂されている。

ことに町方では一統相服し、本所へんではこの後は本所の町奉行になられそうな、いや、なってほしい、慈悲深い方じゃと歓んでいるらしい。

松平(久松)左金吾(=定寅。50歳 2000石)は、誤認逮捕であっても打ったり拷問にかけたりして責めるので、町方では左金吾様はいやだ、同じ縛られるなら長谷川様にしたい、左金吾様はひどいばかりだ、平蔵様は叱ることもしないし、打ちたたきもなされないと、どこでも評判がよろしい。(『よしの冊子』まとめ 6、寛政3年(1791)4月21日)

しかし、長谷川平蔵の名が歴史に刻まれたのは、捕物の名人としてではなく、石川島人足寄場の設立と維持に尽力したためである。

同様の施設は、安永9年(1780年)に深川茂森(しげもり)町に牧野 成賢が設立した無宿養育所があったが、逃亡者が相次ぎ、天明6年(1786年)に廃止されている。

だが、天明の飢饉以降、激増した江戸に無宿人や浮浪人が激増してふたたび社会問題化したため、彼らを、一箇所に集め、犯罪者化を防ぐと共に職業教育(授産)を施して更生させるという平蔵の構想(建言)が、松平定信に採用され設置されたものである。

その場所には、隅田川河口の石川島と佃島の中間にある鉄砲洲向島の芦(あし)沼1万6030坪の沮洳(そじょ)地(=湿地)を整地してあてた。

寛政4年(1792年)には、寄場奉行を設置して管理機構を整備し、また、隣接する石川(大隅守)八左衛門政次(隅田川の河口石川島の名称は代々ここに居住していた旗本石川八左衛門政次がいたことからその名がついたといわれている)の屋敷を上地(あげち=民間から幕府・政府に召し上げられた土地)して、その跡地1万6700坪を寄場付属地に編入している。

寄場内には手業場があり、収容者に大工、建具、塗物、紙漉(す)きや米搗(つ)き、油絞り、牡蠣殻灰(かきがらはい。カキの殻を焼いて粉末にしたもの。石灰の代用にする)製造、炭団(たどん)作り、藁(わら)細工などに従事させた。

これらの作業に対しては賃金が支払われたが、その3分の1は強制的に積み立てさせ、出所時に生業復興資金として渡した。収容員数は、文化・文政期(1804~30)まで140~150人、天保期(1830~44)以降は400~600人に上った。

収容者には、柿)色に水玉模様を白く染め抜いた衣類が支給され、また、人足の教化のために大島有隣(1755―1836)らを講師として心学の道話を行っていたそうだ。

江戸以外にも、常陸国上郷村(茨城県つくば市上郷)、長崎、箱館、横須賀などに人足寄場が設置されており、いずれも江戸同様、予防拘禁による治安対策と授産更生という社会政策を兼ねるものであった。

江戸の人足寄場は、明治維新により石川島徒場となり、その後幾度か改称されて、明治10年(1877年)警視庁管轄下の石川島監獄署となった。遺構は明治28 年(1895年)に取り壊されたが、その制度は、巣鴨監獄を経て府中刑務所に引き継がれた(コトバンク参照)。

火付盗賊改方は窃盗・強盗・放火などにおける捜査権こそ持つものの裁判権はほとんど認められておらず、敲き(たたき)刑以上の刑罰に問うべき容疑者の裁定に際しては老中の裁可を仰ぐ必要があった。

なお、火付盗賊改方長官は矯正授産施設である人足寄場も所管したが、初代の人足寄場管理者である長谷川宣以以外は、火付盗賊改方とは別組織の長である寄場奉行として、町奉行の管轄下に置かれていたようである。

参考:

*1:『鬼平犯科帳』Who's Who

http://chuukyuu.info/who/edo/index.html

*2:京兆府尹記事. 巻之1-20 / 岡藤利忠 [撰] - Waseda University Library

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/i13/i13_00668/index.html

*3:鬼平を歩く・実録長谷川平蔵 - 雑学大学通信

http://zatsugakudaigakutushin.web.fc2.com/zatugaku/000716.html

*4 :『鬼平犯科帳』Who's Who:現代語訳『よしの冊子』(まとめ 1)

http://chuukyuu.info/who/edo/2009/08/post-e5f4.html

石川島・人足寄場(にんそくよせば)跡

http://ksei.exblog.jp/9023055

「長谷川平蔵 その生涯と人足寄場」① (江戸に関する本)気ままに江戸♪

http://wheatbaku.exblog.jp/14674039/